Биология - Dictyostelium discoideum - Местообитания и питание

12 мая 2011Оглавление:

1. Dictyostelium discoideum

2. Местообитания и питание

3. Использование в качестве модельного организма

В природе D. discoideum обитает в почве и подстилке. Одиночные амёбы D. discoideum питаются в основном бактериями. Распространен D. discoideum в смешанных и широколиственных лесах умеренного пояса.

Если пищи не хватает, амёбы слипаются вместе и мигрируют туда, где среда благоприятнее. Там они распадаются на отдельные клетки. Перед миграцией амёбы не съедают все доступные бактерии, а берут с собой их запасы. На новом месте они рассеивают их, создавая запасы пищи.

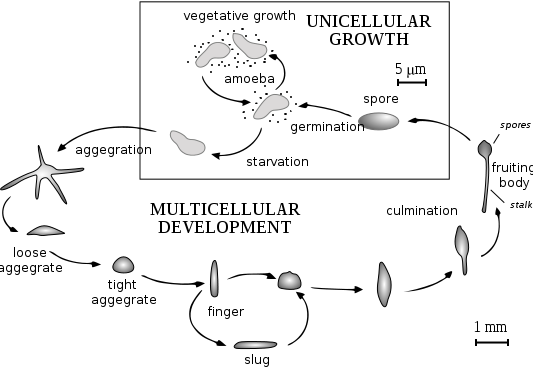

Жизненный цикл

Споры D. discoideum высвобождаются из зрелых плодовых тел и разносятся ветром. При достаточно высокой влажности и температуре из спор выходят миксамёбы — одноклеточная стадия развития диктиостелиума. При достаточной влажности и наличии пищи они питаются и делятся митозом. Миксамёб привлекает выделяемая бактериями фолиевая кислота.

При исчерпании пищи начинается агрегация миксамёб. На этой стадии в клетках миксамёб экспрессируются специфические гликопротеиды и аденилатциклаза. Гликопротеиды обеспечивают межклеточную адгезию, аденилатциклаза синтезирует цАМФ. цАМФ, секретируемый в среду, служит, как и у бактерий, сигналом «клеточного голода». У диктиостелиума цАМФ также является хемоаттрактантом для голодных миксамёб. Несколько случайно оказавшихся рядом и «склеившихся» первыми миксамёб служат центром, к которому привлекаются и ползут со всех сторон голодные миксамёбы. Соединяясь с помощью молекул клеточной адгезии, они образуют агрегат из нескольких десятков тысяч клеток.

Изначально плоский агрегат совершает сложные движения, приподнимается над субстратом, а затем ложится на бок и превращается в мигрирующего «слизня» — подвижный псевдоплазмодий длиной 2–4 мм. Псевдоплазмодий мигрирует всё время одним концом вперед, и в его составе начинается дифференцировка клеток; часть клеток на переднем конце образуют полисахаридную оболочку. Псевдоплазмодий движется по направлению к свету, более высокой температуре и большей сухости воздуха. цАМФ и вещество, известное как фактор индукции дифференцировки, стимулируют дальнейшую дифференцировку и формирование нескольких типов клеток. На переднем конце псевдоплазмодия оказываются клетки — предшественники стебелька плодового тела, а на заднем — клетки-предшественники спор. После окончания миграции в подходящих условиях клетки псевдоплазмодия совершают сложные перемещения и формируют соответствующие части плодового тела. «Сходные с передними» клетки, открытые сравнительно недавно, распределены по задней половине тела псевдоплазмодия; эти клетки формируют подставку.

После остановки псевдоплазмодия за счёт перемещения клеток формируются «стадия сомбреро», а затем начинается кульминационная фаза формирования плодового тела.

В ходе этой фазы передние и задние клетки псеводплазмодия меняются местами. Передние клетки «сомбреро» формируют целлюлозные клеточные стенки и собираются в полый трубчатый стебелек, по наружной поверхности которого клетки — предшественницы спор мигрируют вверх, а остальные клетки — предшественницы стебелька — вниз. Полностью сформированное плодовое тело высотой 1–2 мм образуется через 8–10 часов после начала этой фазы. После созревания спор на его вершине споры рассеиваются, и цикл начинается снова.

Кроме описанной выше бесполой части цикла, в жизненном цикле диктиостелиума может присутствовать и половое размножение. Переход к половому размножению может запускаться подсыханием подстилки, где живут миксамёбы. Сливаясь, две миксамёбы разных типов спаривания образуют зиготу — «гигантскую клетку». У диктиостелиума три типа спаривания; в 2010 г была расшифрована генетическая основа его «трёхполости». Зигота начинает заглатывать окружающих миксамёб. Проглотив несколько сотен миксамёб, зигота выделяет толстую целлюлозную оболочку, формируя так называемую макроцисту. Макроциста делится сначала мейозом, а затем митозом, формируя множество гаплоидных миксамёб. Выходя из-под оболочки макроцисты, они начинают питаться и размножаться бесполым путём. Таким образом, у D. discoideum жизненный цикл с зиготической редукцией. В лабораторных условиях половое размножение происходит крайне редко.

Просмотров: 10014

|

|