Биология - Ишемический инсульт - Диагностика

08 февраля 2011Оглавление:

1. Ишемический инсульт

2. Эпидемиология

3. Классификация

4. Факторы риска

5. Патогенез

6. Патологическая анатомия

7. Клиническая картина

8. Диагностика

9. Лечение

10. Прогноз

11. Интересные факты об ишемическом инсульте у знаменитых людей и его влиянии на историю

Для выбора лечебной тактики решающее значение имеет ранняя диагностика и дифференциальная диагностика ишемического, геморрагического инсультов и субарахноидального кровоизлияния. Точная диагностика характера инсульта клинически возможна лишь в 70 % случаев.

Физикальное обследование занимает важное место в диагностике и определении состояния больного. Оцениваются функции дыхания и сердечно-сосудистой системы, что в ряде случаев позволяет определить патогенетический характер инсульта.

При неврологическом осмотре уточняется состояние и уровень сознания; проводится топическая диагностика очаговых повреждений мозга.

Для получения информации о причине ишемического инсульта проводится дуплексное и триплексное ультразвуковое сканирование прецеребральных артерий головы и мозговых артерий. Этот метод позволяет визуализировать сонные артерии, исследовать кровоток с помощью спектральной допплерографии. Транскраниальная допплерография позволяет определить состояние некоторых внутричерепных артерий, косвенно оценить скорость кровотока в них.

Наиболее информативным методом диагностики является ангиография, которая позволяет обнаружить сужения просвета, аневризмы и другие патологические изменения в артериях. Ангиографию, учитывая возможные осложнения, следует применять по показаниям. Также может применяться нетравматичные методы диагностики состояния мозговых сосудов — МР-ангиография или КТ-ангиография.

Помимо указанных выше методов, обязательно проведение ЭКГ и эхокардиографии для исключения сопутствующей кардиальной патологии, рентгенологическое исследование лёгких для диагностики лёгочных осложнений, проведение клинического, биохимического анализов крови и других рутинных анализов, коагулограммы, газового состава крови. Обязательна консультация терапевта и офтальмолога.

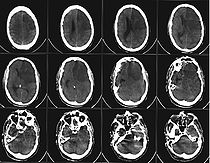

Магнитно-резонансная и компьютерная томография в диагностике ишемического инсульта

При остром периоде ишемического инфаркта мозга магнитно-резонансная томография является более эффективным методом ранней визуализации, чем компьютерная томография. На стандартных томограммах в 80 % наблюдений в первые 24 часа после развития окклюзии сосуда ишемические изменения уже становятся видимыми. При дополнительном введении контрастных препаратов в области ишемии отмечается контрастирование артериальных сосудов на Т1-взвешенных изображениях, что говорит о снижении в них скорости кровотока. Эти изменения могут развиваться уже в течение первых минут после окклюзии. Кроме того, к ранним МР проявлениям относят изменения паренхимы мозга, выражающиеся в утолщении извилин и сужении субарахноидальных пространств на Т1-взвешенных томограммах, и повышение сигнала в режиме Т2. Эти изменения обычно выявляются не ранее чем через 8 часов после окклюзии.

При компьютерной томографии головы область гиподенсивности у большинства больных выявляется через 12—24 ч с момента развития ишемического инсульта. При меньшей давности поражение не обнаруживается почти в половине случаев. Небольшие по размеру инфаркты мозга часто не дифференцируются на бесконтрастных КТ-изображениях даже на 3—4-й день заболевания, однако могут быть обнаружены при КТ с контрастированием. Проведение КТ с внутривенным контрастным усилением также показано в неясных случаях для дифференциальной диагностики.

В течение первых 3 суток развития инфаркта мозга на МРТ с контрастированием примерно в 30 % случаев может наблюдаться усиление сигнала от соседней твёрдой мозговой оболочки. Однако в 10-20 % наблюдений МР томорафия не выявляет каких-либо патологических изменений. Магнитно-резонансная ангиография выявляет окклюзию или выраженный стеноз в основном крупных артериальных стволов.

В последние годы появились новые диагностические возможности определения ишемических повреждений в максимально ранние сроки. К ним можно отнести транскраниальную допплерографию, МР-спектроскопию, диффузионные и перфузионные МР исследования.

В подостром периоде ишемического инсульта происходят дальнейшие изменения. В течение первых 2-4 дней начинает уменьшаться и может совсем исчезнуть внутриартериальное и менингеальное контрастное усиление. Вслед за этим начинает выявляться паренхиматозное контрастирование за счёт усиливающегося повреждения гемато-энцефалического барьера. Контрастное усиление на 3-4 сут имеет типичную картину повторяющую конфигурацию извилин, сохраняясь иногда до 8-10 нед.

Отёк в зоне ишемии проявляется снижением сигнала на Т1-взвешенных и повышением сигнала на Т2-взвешенных изображениях. Иногда в течение второй недели после начала инфаркта отмечается снижение интенсивности сигнала на Т2-взвешенных томограммах. Начально высокий сигнал может даже полностью исчезнуть. Тем не менее выполнение в эти сроки МР томографии с контрастным усилением выявлет обширные поля накопления контраста, даже в тех зонах, которые представляются абсолютно интактными на Т2-изображениях.

В хроническом периоде ишемического инфаркта на КТ и МРТ в бассейне окклюзированного сосуда определяется хорошо отграниченная зона энцефаломаляции, имеющая плотность на КТ и сигнал на МРТ, приближающийся по характеристикам к ликвору. Отмечается расширение расположенных по соседству субарахноидальных щелей мозга и соответствующего участка желудочковой системы с подтягиванием прилежащих её отделов к зоне поражения мозгового вещества. Контрастное усиление мозгового вещества, как правило, исчезает через 8-10 недель после развития заболевания.

Лакунарные инфаркты имеют округлую форму, низкий сигнал на Т1-взвешенных и повышенную интенсивность сигнала на Т2-взвешенных томограммах. Имеют характерное расположение в глубоких отделах мозга.

Дифференциальная диагностика

Для дифференциальной диагностики может потребоваться проведение люмбальной пункции. Люмбальная пункция проводится при отсутствии противопоказаний — смещения срединных структур по данным КТ и/или МРТ, либо смещения срединного М-Эхо более чем на 5 мм, согласно эхоэнцефалографии. При ишемическом инсульте спинномозговая жидкость обычно прозрачна, с нормальным содержанием белка и клеточных элементов.

| Симптомы | Ишемический инфаркт мозга | Кровоизлияние в мозг | Субарахноидальное кровоизлияние |

|---|---|---|---|

| Предшествующие преходящие ишемические атаки | Часто | Редко | Отсутствуют |

| Начало | Более медленное | Быстрое | Внезапное |

| Головная боль | Слабая или отсутствует | Очень сильная | Очень сильная |

| Рвота | Не типична, за исключением поражения ствола мозга | Часто | Часто |

| Артериальная гипертензия | Часто | Имеется почти всегда | Не часто |

| Сознание | Может быть потеряно на непродолжительное время | Обычно длительная потеря | Может быть кратковременная потеря |

| Ригидность мышц затылка | Отсутствует | Часто | Всегда |

| Гемипарез | Часто, с самого начала болезни | Часто, с самого начала болезни | Редко, не с самого начала болезни |

| Нарушение речи | Часто | Часто | Очень редко |

| Спинномозговая жидкость | Обычно бесцветный | Часто кровянистый | Всегда кровянистый |

| Кровоизлияние в сетчатку | Отсутствует | Редко | Может быть |

Просмотров: 48491

|

|